史学研を定義する

—— 会の理念と方針 ——

画像は2025年9月27日開催 秋季定例総会より。

Chuo University Historical Research Society

学問に根差した史学研

——歴史を「やる」場所として

中央大学史学研究会「2025年度秋季定例総会」(YouTube、会員限定公開)議事④より、委員長による方針説明を適宜省略しつつ引用。

我々は歴史を「やる」サークルであります。(中略)この歴史を「やる」ということに関しても、僕としては色々と手段があると考えています。例えば論文を書くとか発表するとか、それも確かに歴史をやる手段ではあります。ただ一方で、例えば会室でチェスをしてみたりだとか花札をしてみたりだとか、そういったことも確かに間接的ではありますけれども、一種歴史に触れる、ないし歴史を「やる」、そういった広義の意味での歴史を「やる」といったことに繋がるのかと考えています。(中略)この歴史を「やる」といったことが会の理念であります。

一方で、これは歴史学を極めるっていうことでも学者を輩出するっていうことでもありません。私としましてはサークル、研究会とは名乗っていますけれど、サークルである以上僕としてはあくまでその「楽しい」っていうことをベースに置きたいというふうに考えています。その「楽しい」っていうものの上に「サークルとしての歴史」っていったものが色々と積み重なっていくのかなっていうふうに考えています。(中略)我々、言ってしまえば学部生なわけで、ある程度学問をやろうにも、特にこと歴史学に関しては限界があるかなというふうに考えています。であれば、当然学問として真摯に向き合うというこの姿勢、それ自体はもちろん否定されるべきものでもありませんし、この会としても推奨したいところではあります。ただ一方で、その「楽しさ」っていう感情の部分ですね、これをあくまでベースに置きたいというふうに私としては考えている次第です。

とはいえ表題の通り学問に根ざすっていう概念も当然忘れてはいけないものかなっていうふうに考えております。(中略)確かに先ほど申し上げました通り論文や発表っていうのもわかりやすいのですけれども、例えば合宿であったり、会室での簡単なおしゃべりであったり、それも一種の意見交換という意味では立派な学問の一部ですし一通過点でありますし、立派な会としての活動の一部であるというふうに考えています。もちろん、例えば何日に集まってっていうような明確なものではないですけれども、でも、活動の一部として当然あり得ることかなというふうに考えています。(中略)いわゆる広義の、広い意味での学問のあり方を追求していくとともに、より専門的な、いわゆる狭い狭義の学問へと昇華していけるように体制を敷いていきたいなというふうに考えています。

ライト層とディープ層の共存の構え

多くの大学において、ストーリーとして歴史に触れ楽しみたいという「ライト層」と歴史学に基づき深く探究を行いたいという「ディープ層」は別々のサークルに所属しています。一方で中央大学には現状、歴史を主に扱うのは我々のみで、この両者が集う場となっています。

ここで、どちらかを切り捨て取捨選択するというのは歴史学という学問自体の発展にも寄与しませんし、なにより「歴史」というキーワードに惹かれたもの同士、共存は可能であると考える次第です。

「ライト」を誘き寄せる

——天岩戸伝説の再現

共存とはいえ、そのやり方は様々です。ここ数年、我々は幾通りかの方法に着手しましたが、気付いたのは、強制に意味はないということです。あくまで本人の意思で訪れなければ、どれだけ素晴らしい取り組みであろうとも「歴史嫌い」を生産する工場と化してしまいます。この前提のもとで、2025年度からは「天岩戸」を思わせるような方法に挑戦しています。つまり、たとえ集まる人数が少なくともそこでの様子や楽しさを諦めず告知していくことです。

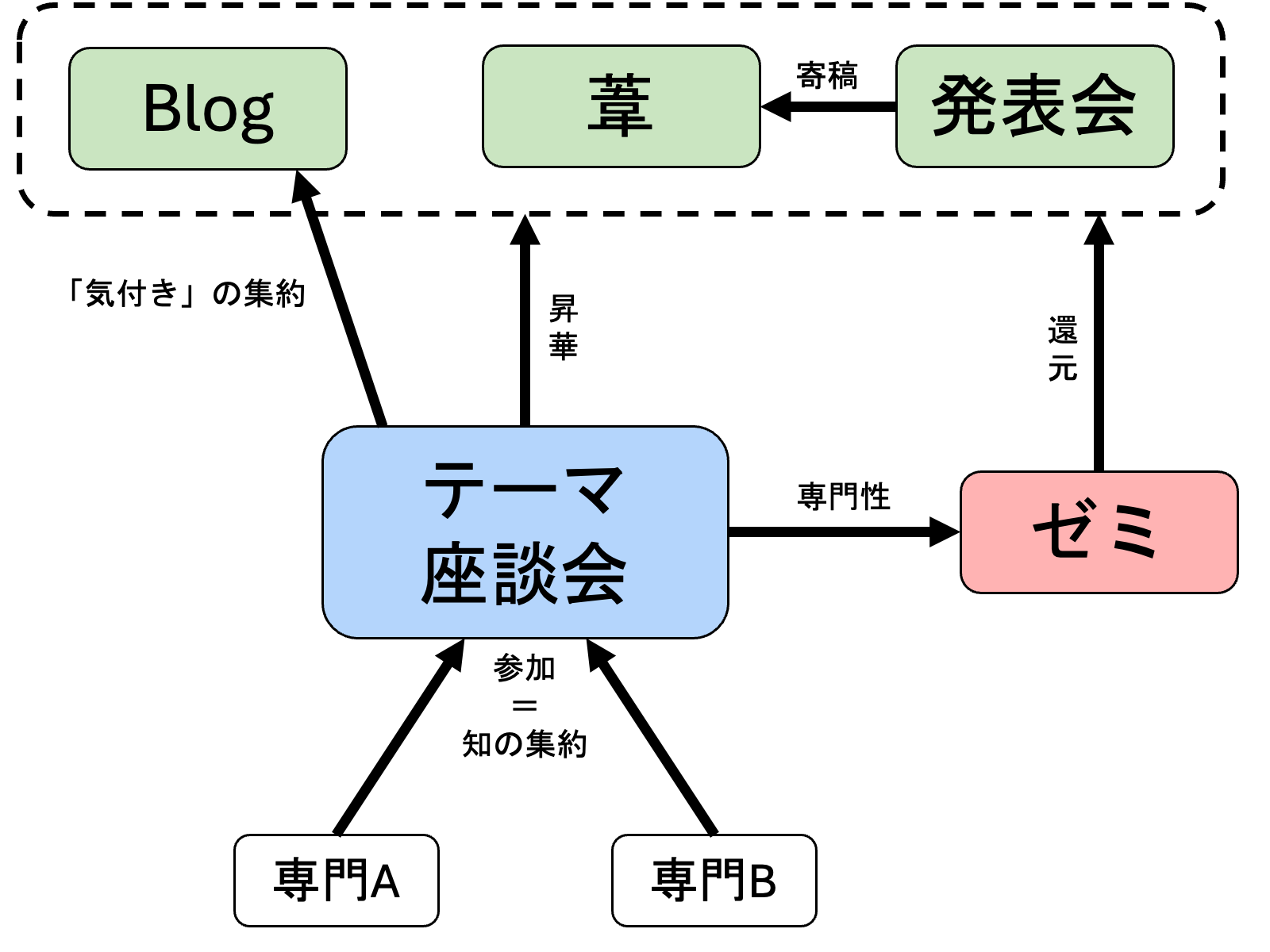

また同時に企画自体も、全体としては歴史学の知識を必要とはせず、しかし歴史学に準ずる活動となるよう工夫を凝らしてみました。現状はある一定のテーマを基準にそれぞれの興味関心・専門から意見を述べる「テーマ座談会」がその中心ですが、この理念を他にも活かすことができれば、全体として活気がありつつ、その輪にいる人間が気付かぬうちに歴史学を行う集団になるのではと確信しています。

「ゼミ」による欲求の昇華

前項に述べたライト層向けの活動は、確かに現状でも評判は上々である一方、つまらないという声も聞こえてきます。この更なる歴史学への欲求を発散する場として、我々は「ゼミ」を用意しています。

より専門性が高い活動、議論等を行う集団、それが本会の「ゼミ」です。原義通りの少人数では必ずしもありませんが、会話を元に知識を深め思考を昇華させることを目的としています。

とはいえ、本会の特徴として西洋史や東洋史に興味のある会員はもっぱら「自走」していることが多く、少なくとも集まり知識を身につける必要性が薄いという傾向が見られます。したがって、2025年度では開講していた日本史ゼミ、西洋史ゼミ、CSゼミのうち、Instagram等で目に見える活動を掲載していたのは日本史ゼミに留まった次第です。この点では、この集団に対する名称案として「ゼミ」のほか「クラブ」や「サロン」などというものが挙がっていたのも頷けるかと思います。

求めるレベルを提供できる場

それぞれに見合ったレベルの活動を提供するというのは、簡単なようで意外と為されていないことでもありました。70年という伝統を抱きつつ、それに固執しないやり方を模索する姿勢、またその声を汲み上げる機構を持つというのが我々最大の強みだと考えています。

座談会をはじめとしたライト層向けの企画を全体で行い、そこから高次のゼミ活動などを通じディープ層の欲求も確かに拾いながら、機関誌『葦』や口頭発表、またブログ等へ昇華させていくという全体の道筋がこの会の活動の軸となっています。

とはいえ、具体的な方法や企画は各世代に依るところです。というのも、例えば2023年度は大半が西洋史勢であったのが2024年度には過半数近くを東洋史勢が占め、翌2025年度には日本史が会の中心勢力となるという目まぐるしい変遷が起こっています。また各世代における考え方の違いも重要で、2024年度に入った会員の多くはこの会にコミュニティを求めていたのに対し、2025年度ではより学問的な活動を求めているという声が聞こえてきます。一方で、その中でも学問に寄りすぎてはついていけない、辞めざるを得ないという声も聞こえており、この塩梅は一意とはできず各世代の感覚に頼る他ないと考えています。