もう九月ですよ…。そろそろ夏休みも終わりです。皆さまこの休みの間どのように過ごされましたでしょうか。史学研の合宿に同行した佐々木信綱です。本日は夏休み特別号!!史学研の大阪遠征を一会員の立場からご紹介したいと思います。さて、初めに断っておきます。万博のパビリオンの詳細な説明であったり批評はしません。また、それぞれ興味のある時代ごとに班を組み、個別で行動したので、全てのグループの紹介はできません。さらに、万博では単独行動が原則でした。このブログはあくまで自分と自分の所属した班の記録になります。また、記事の分量の都合上端折った行程もいくつかあります。それでは史学研の大阪遠征の記録をご覧ください!

2025年9月1日。朝9時10分。大阪伊丹空港に到着。飛行機から降りると直ぐに大阪関西万博の広告がズラリ。

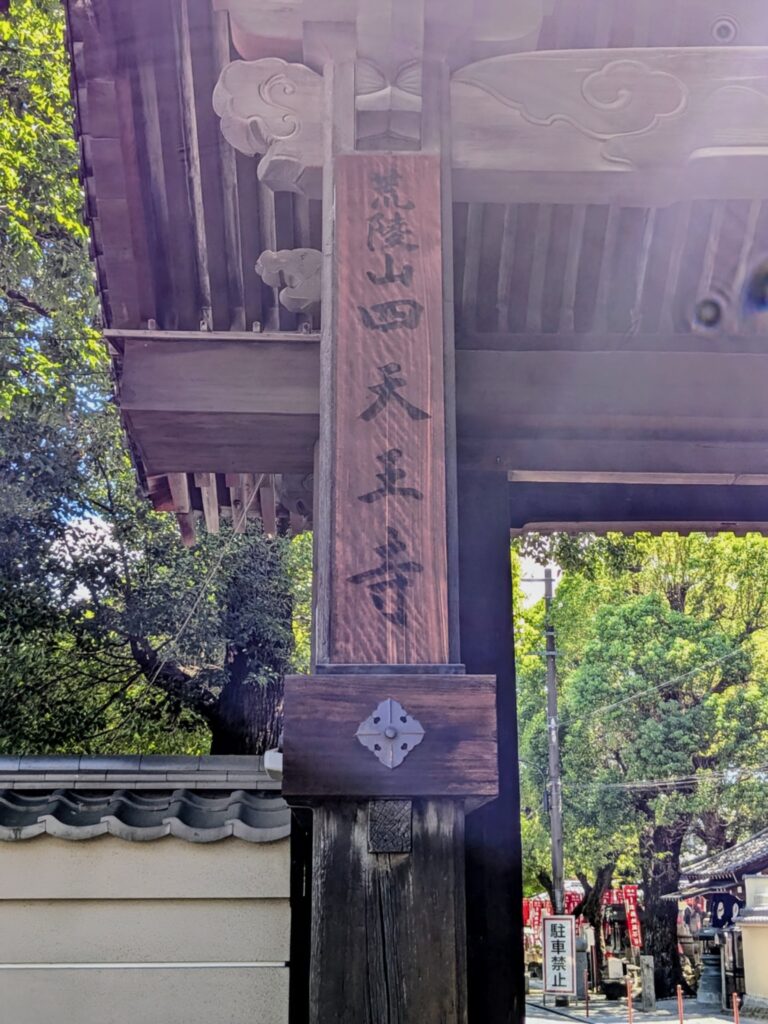

東京を離れ、本当に大阪に来たんだと実感させてくれます。照りつけるような日差しと厳しい暑さ。過酷な環境の中自分たちが最初に向かったのはこれからお世話になるホテル。荷物を預かってもらうと、最初の目的地、四天王寺へ向かいました。日本史で習った伽藍配置の通りに建物が作られていることに謎の感動を覚えます。

続いて、お昼を食べて向かった場所は造幣博物館。どうやら桜の名所らしく、春になると桜のトンネルが見られるそうです。しかし、自分たちが行ったときには桜の代わりにトンボがいっぱいいました。中には記念硬貨やメダル、歴史の教科書で見るような古い硬貨など見ていて飽きません。なにより、建物自体が古めかしい外観をしていてとても美しいのです。そして、見学費がタダ!大阪へ観光される方は是非お立ち寄りください。

ここから狂気の行軍が始まりました。歩いて30分。ここだけ聞けば全然歩ける時間なのですが、この日の最高気温は36.5度。この暑さの中30分歩き続けるのは流石に体に堪えます。ですが、歩いたからこそ見られる景色もあったので、その点は良かったです。

一日目の最後に向かった場所は大阪歴史博物館。

古代から近現代に至るまでの大阪の歴史を詳しく紹介している博物館です。自分はあまり博物館に詳しくはないのですが、一般的な博物館は特定の時代にフォーカスしてその時代のものだけを紹介するといった形式ですが、ここは通史を紹介しているという点で珍しい博物館だと感じました。残念ながら閉館時間が近かったため早足で見ることになってしまいましたが、大阪に詳しくない人でも理解しやすい展示になっていたので、短時間ながらとても楽しめた博物館でした。出来る事なら今度行くときはじっくりと見たい…!

さて、二日目は目玉の大阪関西万博です。夢洲まであと一駅になると、電車内で特別なアナウンスが放送されるのですが、この放送が今から万博へ行くんだと再認識させてくれます。

いや~遂に来たといった感じです。ですが、せっかく着いても手荷物検査のため、20分ほど炎天下の中待つことになります。待機中用の日傘を配っていたのでそこでもらっておくのがお勧めです。なんとか入場すると大屋根リングが飛び込んできます。

上空から見るよりもずっと大きいです。この屋根の下に待機列を並ばせてるパビリオンもあり、ただ大きいだけではなく、実用性も兼ねているようです。上に登って見る景色はこんな感じ。

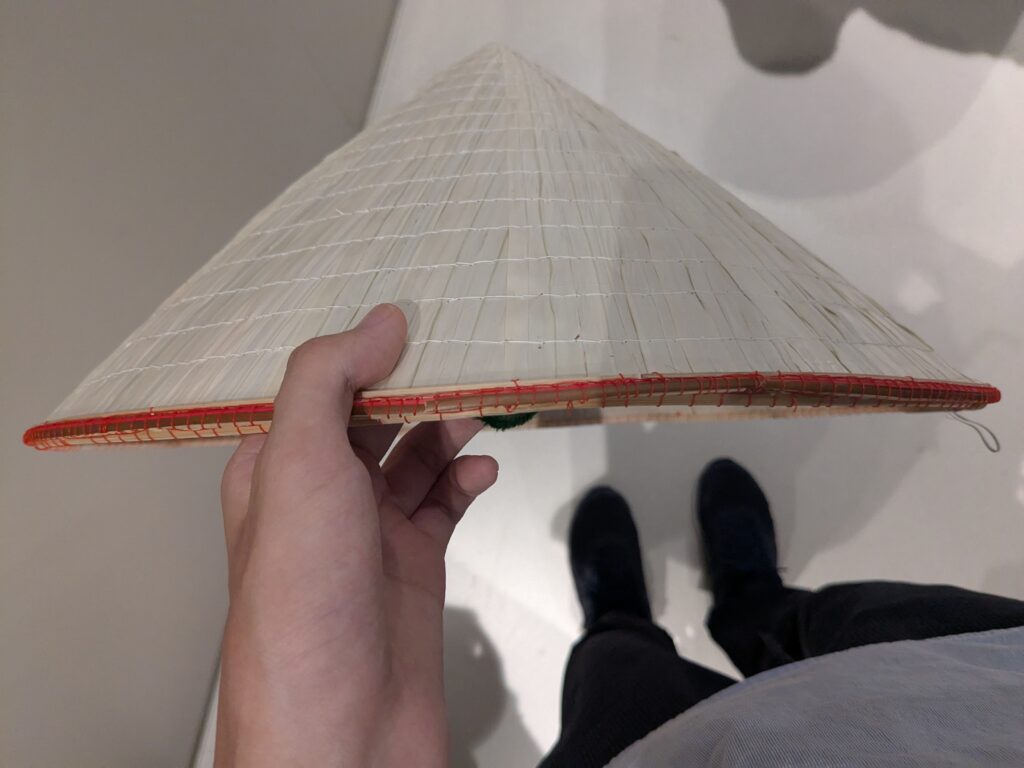

リングの上は風が強く吹いており、涼みたくなったらここに登るのも一つの手です。最初のうちはどこに何があるのか分からず、混乱するかもしれませんが少しリングの中を歩けば、迷子になることはないと思います。さて、肝心のパビリオンですが、予約がないととんでもなく待ちます。予約制でないパビリオンも平気で1、2時間待ちます。帽子や日傘なしだときついです。幸い、ボトルに水を入れられるスペースがあるので、ペットボトルや水筒を持っていきましょう。また、ベトナムパビリオンでは帽子ではありませんが、ベトナム伝統の笠、ノンラーが売っています。

首までカバーできるのでとても快適。お土産にしてみてはいかがででしょう。時間がない方なら、コモンズがおすすめ。一つの建物に複数の国のブースがあり、見ごたえがあります。ほぼ待ち時間がないのもいい点です。名前すら知らない国や内戦から復興しようとしている国など様々な国が一度に知れるコモンズ。是非お越しください。また、万博では現金での支払いができないのですが、交通系で決済できるので、念のためチャージしとくと安心。あと、モバイルバッテリーは必ず持参しましょう。スマホの電源が切れ、自分は帰りの電車と乗り換えが分からなくなって駅員さんに聞く羽目になりました。ちなみに暑さに関しては本当に酷く、19時近くになってもかなり蒸し暑かったです。そんな暑さや待ち時間など色々大変なこともありましたが、行くか迷ってらっしゃるなら、行った方がいいと思います。帰るころには不満要素をきれいさっぱり忘れる程の満足感がありました。21時くらいからドローンショーやイベントがあるので、夕方比較的涼しくなるころ合いを見計らって行くのも手です。

三日目は神戸へ向かいました。最初に向かったのは生田神社。

三宮駅からすぐのところにあるこの神社は神功皇后(応神天皇の母)が建立なさりました。生田神社では稚日女尊が祀られていて、縁結びのご縁があると言われています。また、一ノ谷の戦いではこのあたり一帯も戦場になったそうで、神社内にも史跡が多数残されていました。史跡となっている森はとても静かで、都会の喧騒を忘れさせてくれます。

続いて向かったのは北野異人館。個人的にこの遠征で一番印象に残った場所です。お洒落な西洋風の建物が何軒か並んでおり、それらまとめて異人館というそうです。ヴィクトリアン様式というのでしょうか、日本ではあまり見られない様式の建物ばかりで異国情緒溢れる雰囲気を楽しめます。全部で六軒あるうちの三軒を見たのですが、本当に見ごたえがあり全部回ろうと思ったら、丸一日かかりそうです。世界史、特に近現代史が好きな人は本当に心の底から楽しめると思います。19世紀末から20世紀初めくらいの何とも言えないロマンを味わえる素晴らしいスポットでした。すぐ近くに北野天満宮もありましたが、時間の都合で行けず…。寺社巡りはまたの機会に持ち越しとなりました。

続いて、お昼を食べて向かったのは湊川神社。かの楠木正成を祀る神社で創建は1872年です。楠木正成は理想的な勤王家として多くの幕末期の志士から崇敬されており、神社として整備される前から多くの志士が正成のお墓参りをしたと言われています。有名どころですと坂本龍馬や吉田松陰もお参りに来たんだとか。境内には宝物殿と呼ばれる博物館があり、刀剣や甲冑を展示しています。残念ながら行った日は休館日で見ることはできなかったので、次行くなら必ずそこまで見に行きたいところ。その後神戸地方裁判所や税関、海軍操練所跡へ向かいましたが、記事の分量の都合上省略させていただきます。

四日目の最終日は日本史と言ったらここ。古都京都になります。向かったのは南禅寺。

南禅寺自体も有名ですが、自分たちは南禅寺の敷地内にある水路閣目当てで向かいました。

このレンガと花崗岩が重厚な印象を与えてきます。この西洋風の水路橋と純和風の寺が同じ空間に存在する景色は日本では中々お目にかかれないのではないでしょうか。

続いて向かったのは平安神宮。平安と名前がついていますが、創建されたのは1895年です。桓武天皇と孝明天皇を祀る神社で、その名前の通り平安京の朝堂院に似た広大な敷地を有しています。また、平安神宮内の蒼龍楼・白虎楼は和風建築ではあまり見られないを様式をしていました。

建築様式に関してはど素人なので詳しいことは存じ上げないのですが、中国の影響をもろに受けていそうな作りな気がします。それよりも驚いたのが広大な庭園です。社殿を囲うように四つのから成り立っています。見るからに美しい庭園ではあったのですが、晴れていればもっときれいだったんだろうなと…。

この日はあいにくのお天気で曇り空。雨が降るかもしれないという不安は当たることになりました。平安神宮を出て三十三間堂へ行ったのですが、出ることには大雨。

最後の最後に雨に降られてしまいました…。しかし、これが御利益というものでしょうか、雨が降り出してから10分もしないうちに雨はやみ、無事待ち合わせ時間までに空港へ着けました。

この大阪への遠征を通して多くのことを学べたと思います。一つは”本物”に触れる重要さです。今まで教科書や資料集の中でしか見てこなかった存在や知識としてでしか認知していなかったものに実際に触れることでより体系的に理解することができるようになったと思います。五感を通してでしか分からないことや実際にその場に行って初めてわかることが本当に多いと痛感しました。これは歴史学のフィールドワークと通じるものがあるのではないでしょうか。二つ目はかつての先人たちと同じ場所に今自分がいるということを通して、歴史的事実をより近い距離で感じれるようになったことです。戦場の跡や有名な寺社へ行くと、かつての偉人達も同じ景色や風景を見たという実感がふつふつとわいてくるのを感じます。まさに、これこそが史跡へ行くことのロマンであり、醍醐味だと思います。いかがでしたか。とにかく投稿が遅くなってしまい申し訳ありませんでした!それではまた次の記事でお会いしましょう。以上、佐々木信綱でした。