カラオケで必ず歌う曲は中央大学校歌。どうも愛校心あふれる佐々木信綱です。先日も高校の友人とカラオケに行って当然のように中央大学校歌を歌ったわけですが、お世辞にも上手といえるほどうまく歌えず…。練習しようと思い、校歌をyoutubeで聞いていたら、生協に中大校歌のCDが売っていると聞き、本当に売っているか調べたところ、なんと実際に売っていました!そんな中大の校歌ですが、調べてる間に面白そうな情報がいっぱい分かったので、この場を借りてご紹介したいと思います!

実は今の校歌って…

さて、現校歌(草のみどりに)は一九五〇(昭和二十五)年八月に制定されたそうです。中大の前身である英吉利法律学校が設立されたのは1885年。では、それより前に中大に校歌がなかったのかと言われればそういうわけではありません。実は「草のみどりに」は三代目の校歌なのです。初代の校歌が作られたのは1921年で二代目が制定されたのが1926年のといった具合です。ここで勘のいい方は気づかれたかもしれませんが、初代校歌は大学令による大学設立認可を得た翌年に制定されているのです。あたかも、大学設立認可を得たことを祝うかの如く制定されています。作詞者は、宮脇信介氏、当時、専門部法学科三年生の方でした。校歌を制定するにあたり、歌詞を学生をはじめ学内関係者から募集することとなり、貼り出された歌詞募集の掲示を見て、応募なさったそうです。作曲者は中田章氏です。ですが、残念ながら、初代校歌は早々にうたわれなくなってしまいます。理由はいろいろ考えられますが、歌詞が不適になってしまったというのが一番の要因でしょう。中大は錦町から駿河台に移転しており、実情と合わなくなってしまったのです。ですが、ただ歌詞中にあるく錦の町〉の部分を替えればよいというだけではすまされず、すぐに改定しなければならない内容でもありました。たとえば、歌詞の中で〈三十余年の不僥の歴史〉とか〈法経商の五千の学徒〉などです。〈三十余年〉は、四十年以上経ってしまえばもはや意味がありませんし、〈法・経・商〉は、新しい学部が設置されれば困るし(昭和二六年には自分も所属している文学部が設置されます。そして、平成五年には総合政策学部が設置されています)等から考え合わせれば、いかに、その時点での実情に合わせて作詞されているかが分かるでしょう。

二代目の校歌

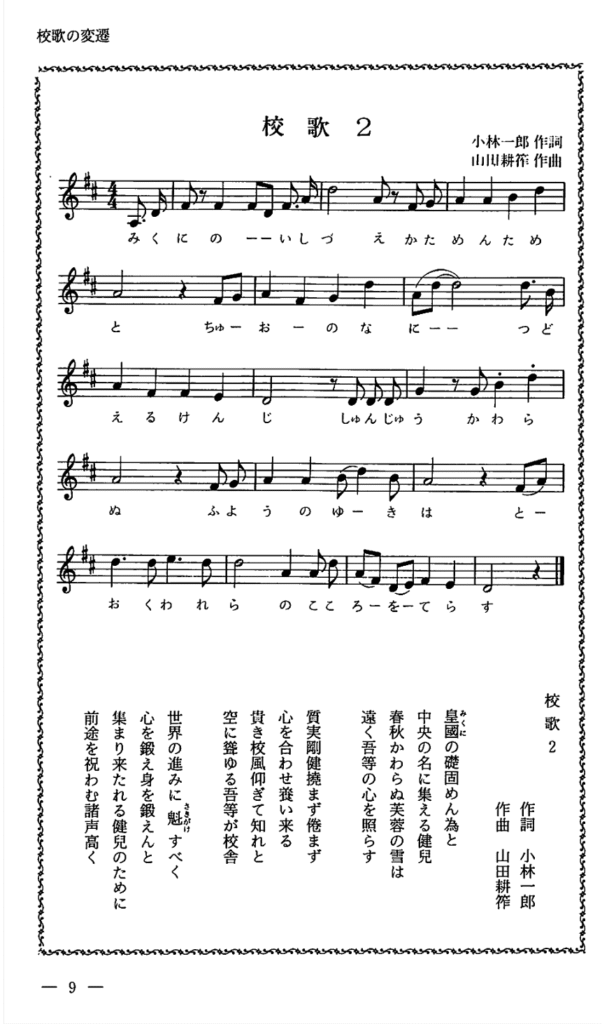

そんな初代校歌ですが、上記の理由の通り、歌われなくなってしまいました。その後制定されたのが二代目校歌、通称「皇国の礎」です。哲学を担当していた小林一郎教授の作詞、当時すでに音楽家として盛んな活動をしていた山田耕筰による作曲となります。日本が敗戦すると、歌いだし部分の「皇国」の部分が不適切であるとされ、変更を余儀なくされてしまいます。あくまで個人の感想ですが、先ほどの初代校歌と違い、変更する箇所は歌いだしの部分だけで良かったので、わざわざ新しく作り変えるほどのことでもない気がします。まぁ、そうもいってられなくなったので、新しく校歌を作ることになるわけですが、それまでの間は歌われ続けていたようです。たとえば、新入生に対して、毎日のように昼休みの大講堂において、この校歌の歌い方指導が行われていたとも言われています。

このように、中央大学校歌には深い歴史があるのです。「草のみどりに」はネット上でやれドラ〇エにイントロが似てるとかネタにされがちですが、それよりも前に二つの校歌があったことをぜひ、このブログを読まれている方には覚えておいてほしいです。それではまた次の記事でお会いしましょう!さようなら

参考にさせていただいた文献・サイト

中央大学の歌ー白門に栄光あれ 画像も引用させていただきました。